Grenzen und Möglichkeiten kritisch-politischer Bildung mit Menschen rechter Orientierung

In den politischen Debatten beschworen und in der politischen Praxis oft scheiternd zwischen peinlich und verwerflich wird „der Dialog“ der politischen Bildung übergeholfen, die es denn mal machen soll. Aber kann sie auch? Kann politische Bildung einen Austausch und eine (zumindest kommunikative) Gemeinschaftlichkeit schaffen, die gesellschaftlich tagtäglich zerstört wird? Und sollte die kritisch-politische Bildung es überhaupt wollen? Heißt dieses freundlich-liberale „miteinander reden“ hier doch mit Menschen zu reden, die rechte, rassistische, sexistische, menschenverachtende, auf Ungleichheit zielende Einstellungen haben und vertreten.

In diesem Artikel soll der Frage etwas ausführlicher nachgegangen werden, daher verzichte ich darauf, gleich zu Beginn fertige Antworten zu präsentieren, sondern lade zu einigen (theoretischen) Umwegen ein, die aus meiner Sicht dazu beitragen können, sich ein eigenes Urteil und eine je nach Situation differenzierte Bewertung zu bilden. Der erste Weg (Kapitel I) führt in die gesellschaftlichen Hintergründe des Problems eines Erstarkens rechter und populistischer Positionen ein – bevor man pädagogisch loslegt, sollte man sich mit den Hintergründen beschäftigen. Hier wird schon deutlich werden, dass politische Probleme nicht mit Bildungsveranstaltungen gelöst, sondern nur thematisiert und der Umgang damit bearbeitet werden kann. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Auseinandersetzung mit dem Konzept des Alltagsverstandes, der Basis hegemonialer Herrschaft.

Wie gewichtig diese Betrachtung ist, wird sich in den beiden folgenden Kapiteln zeigen. Dass es auch auf der politischen Ebene keine einfachen Lösungen gibt, dass man den Fallgruben des Rassismus nicht einfach entgehen kann, macht Kapitel II (hoffentlich) deutlich. Auch dies ist für das pädagogische Handeln eine wichtige Einsicht: Was gesellschaftlich widersprüchlich ist, bleibt als Hintergrundrauschen jeder Bildungsanstrengung bestehen. Im abschließenden Kapitel III soll dann aus den vorhergehenden Überlegungen ein differenzierter und handlungsorientierender Vorschlag für die Praxis kritisch-politischer Bildung skizziert werden. Damit sind die Ausgangsfragen gewiss nicht abschließend beantwortet, aber es sollte ausreichend begriffliches Werkzeug bereit liegen, die eigenen passenden Lösungen zu finden.

I Erstarkende populistische und rechte Positionen - hegemonietheoretische Zugänge

Da es vorrangig um die politische Bildungsarbeit gehen soll, kann ich den gesellschaftlichen Entwicklungshintergrund für rechte und populistische Positionen hier nur knapp andeuten. Was wir gegenwärtig erleben, und zwar in vielen Ländern, sind die auf der politischen Bühne erscheinenden Nachbeben der Zerstörung des den Fordismus stabilisierenden Klassenkompromisses zwischen industriellem Kapital und Arbeiterklasse, zu dem der Neoliberalismus keine Alternative bieten konnte. In seinen Bündnissen finden sich vor allem akademische Milieus und Finanzkapital, deren gesamtgesellschaftliche Hegemonie am Schwinden ist, ohne dass sich eine neue politische Perspektive auf einer anderen, breiten Basis abzeichnet. Darauf wird mit Verunsicherung und Angst reagiert, die reaktionären Vorstellungen, wie dem Ruf nach „Ordnung“ und „Sicherheit“, Tür und Tor öffnen. Da es linken und emanzipatorischen Kräften in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen ist, eine globale und humane Alternative zum zerstörerischen Kapitalismus aufzuzeigen, werden rassistische und faschistische Versprechen von vielen Menschen als „Lösung“ gesehen.

Schon dieser Absatz macht deutlich, dass ein Verständnis der gesellschaftlichen Situation vielfältige Ebenen zu berücksichtigen hat. Die hegemonietheoretischen Ansätze sind vor allem mit zwei Merkmalen zu charakterisieren (1). Zum einen verweigern sie jede (ökonomistische) Ableitungslogik. Was politisch passiert, ergibt sich nicht automatisch und zwingend aus wirtschaftlichen oder technologischen Prozessen, vielmehr sind die Übersetzungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Vorgängen und Ebenen zu untersuchen. Das heißt aber auch, dass Politik nicht autonom und allein aus sich heraus verstanden werden kann. Politik ist eine eigene Größe, aber nicht ohne Kontext.

Zum zweiten orientieren hegemonietheoretische Ansätze auf den Alltag: in ihm sind die Voraussetzungen jeder erfolgreichen Hegemonie (2) zu finden. Negt/Kluge (3) schreiben die Entstehung des Rohstoffs des Politischen den drei großen gesellschaftlichen Bereichen zu: „der Produktion (den Berufen), der Sozialisation (z.B. den Familien), der Freizeit- und Konsumsphäre. Der Staat selbst und die Politik können nur geringe Zuschüsse diesen massereichen gesellschaftlichen Strömen hinzufügen.“ (Negt/Kluge 1992, 45.) Der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, dass das Politische nicht als Ableitung der Politik erscheint, sondern von dieser in der Hauptsache unabhängig.

Es wird in der Regel nicht etwas „politisch“ weil es in einem Verhältnis, sei es der Zuarbeit oder der Abgrenzung, zur institutionellen Politik steht, sondern das Politische entspringt dem Ärger oder dem Erfolg im Betrieb, der Liebe oder dem Streit mit den Kindern, der Begeisterung für die Literatur oder der Ablehnung von Actionfilmen. In welchen Positionen auch immer, immer finden sich menschliche Haltungen, Energien, Gefühle, Hoffnungen, Träume, Ängste und Befürchtungen. Dass es dabei unterschiedliche Intensitätsgrade gibt, ist naheliegend: Die Liebe mag heiß und heftig sein wie die Wut auf den Lehrer, das Verhältnis zur Oper so flau wie die Mitgliedschaft in der Kirche, manche Hoffnungen scheinen ausgeträumt und werden dann doch, vielleicht in neuer Gestalt, wieder treibend. Diese „alltäglichen Gefühle“ und ihre Intensitätsgrade gelten Negt/Kluge als „Rohstoff des Politischen.“ (Negt/Kluge, Seite 46; kursiv i.O.)

Ihre Bearbeitung, die Bearbeitung des Rohstoffs, führt dann u.a. zu politischen Parolen, Konzepten, Programmen und Ideologien. Diese bilden aber im Alltagsverstand (siehe Hirschfeld 2015) kein kohärentes, kritisch reflektiertes System, sondern stehen oftmals unverbunden, manchmal widersprüchlich nebeneinander.

Hegemoniale Herrschaft gründet also nicht auf Eindeutigkeiten, sondern auf der Kombination von (mitunter) Unvereinbarem. Die einzelnen Elemente werden so angesprochen, dass die anderen nicht problematisch und auch nicht problematisiert werden. Es ist wichtig, sich stets klar zu machen, dass Hegemonie, also Herrschaft durch „Überzeugung“ (statt durch bloße Gewalt), nicht durch die Ausschaltung von Opposition Macht gewinnt, sondern durch die Einbindung oppositioneller, abweichender Vorstellungen.

Um politisch erfolgreich zu sein, ist also die Untersuchung des Alltagsverstandes unerlässlich. Damit verschieben sich die Ebenen und Logiken. Während das politische Feld weitgehend von einem „Freund-Feind“-Schema in der Auseinandersetzung um Machtsicherung, -gewinn oder -verlust dominiert wird, ist der Alltag als Ensemble kultureller Praxen von einem vielfältigen und widersprüchlichen Nebeneinander geprägt. Denn die Probleme des Alltags sind so vielfältig wie die Menschen, die sie bewältigen müssen. Im Alltag lernen heißt daher oftmals, Sicherheit durch Gemeinsamkeit zu gewinnen. Zum Alltag und der Bewältigung seiner Probleme gehört es, dass sich die „Lösungen“ widersprechen können und dass wir uns dabei in verschiedenen Kollektiven bewegen. Um in jeder Gruppe gut und sicher agieren zu können, machen wir die Schotten zwischen den verschiedenen Bereichen möglichst dicht (4). Fragen nach dem Zusammenhang, insbesondere Fragen nach ursächlichen Zusammenhängen sind bedrohlich.

Für die Bildungsarbeit ist der Alltagsverstand daher schon auf einer systematischen Ebene von grundlegender Bedeutung: Zum einen macht er auf die Verschränkung von Alltag und Herrschaft aufmerksam, liefert einen theoretischen Unterbau für die feministische Einsicht, dass das Private politisch sei. Zum anderen richtet er das Augenmerk darauf, dass es in der Bildungsarbeit nicht reicht, sich mit einzelnen inhaltlichen Fragen (und deren Bewältigung) zu befassen, sondern dass es immer auf den Zusammenhang (bzw. Nicht-Zusammenhang) der verschiedenen Themen ankommt. Also auf eine Auseinandersetzung, wie fragmentiert und (bewusstlos) widersprüchlich die Praxen und Anschauungen eines Menschen sind – oder ob sie in einen (reflektierten) Zusammenhang stehen. Am Beispiel des Rassismus soll das nun deutlich gemacht werden.

II Fallen des Anti-Rassismus

Da der völkisch-nationale Populismus zum Kristallisationskern der gesellschaftlichen Situation gehört, macht es Sinn am Beispiel des Anti-Rassismus die politisch-kulturellen/mentalen Probleme pointiert aufzuzeigen. Zunächst erscheint es simpel: Was denn Rassismus sei, scheint, abseits akademischer Spitzfindigkeiten, jedem unmittelbar klar zu sein, nämlich die vielfältigen Herabsetzungen und Benachteiligungen von Menschen aufgrund ihrer biologischen Abstammung und/oder ihrer sozialen-kulturellen Herkunft bzw. Praktiken. (5)

Das ist einfach und es ist gut, aufmerksam durch die Welt zu gehen, um konkret die Menschen, die Opfer dieses Rassismus wurden und werden, zu unterstützen. Schwieriger wird es, wenn man den Rassismus politisch bekämpfen will, am schwierigsten ist es, ihn pädagogisch zu bekämpfen. Dabei gibt es etliche Fallen, in die man geraten kann und die den Erfolg des eigenen, ja eigentlich wertvollen Bemühens, gefährden. (6) Hier sollen in politisch-praktischer Hinsicht nur zwei dieser Fallgruben besichtigt werden.

1. Nicht von einzelnen rassistischen Elementen auf das Ganze schließen, ohne den Kontext der einzelnen Elemente genauer untersucht und die darin eingeschlossenen Widersprüche erkannt zu haben.

Ich halte es in praktischer Hinsicht für produktiv, zwischen rassistischen Elementen und Rassismus, bzw. Rassisten zu unterscheiden. Rassistische Elemente sind vielfältig und finden sich an vielen Orten: in der Sprache, im alltäglichen Umgang mit „Fremden“, in medialen Stereotypen, in politischen Maßnahmen und Programmen, in ökonomischer Benachteiligung und so weiter. In jedem dieser einzelnen Fälle geht es darum, dass Menschen diskriminiert und in ihren Rechten beschränkt werden, ihre Würde herabgesetzt, ihre Selbstbestimmung beschnitten wird.

Aber mit dem Erkennen rassistischer Elemente, die selbstverständlich zu kritisieren und abzustellen sind, hat man nicht sogleich den Rassismus oder den Rassisten identifiziert. Dazu muss man den Blick weiten und den Kontext dieser Elemente betrachten. Was sind die anderen Einstellungen, Haltungen, Verhaltensweisen einer Person? Sind die alle rassistisch? Oder gibt es auch Elemente, die man anders charakterisieren muss? Als neugierig, als hilfsbereit, als emphatisch, als gerecht, als offen, als zugewandt und interessiert, gar als solidarisch? (7) Und dann: in welchem Verhältnis stehen die nicht-rassistischen und rassistischen Elemente zueinander?

Da, wo rassistische Elemente dominieren, alles andere in ihren Bann ziehen, es überformen oder unterdrücken, da kann man und muss man dann von Rassismus / von Rassist:innen sprechen.

Am einfachsten kann man sich das bei Organisationen verdeutlichen. Eine (Neo-Nazi-) Kameradschaft ist vollständig durch ihre rassistische Einstellung strukturiert. Jedes Handeln dieser Gruppe hat seinen Bezugspunkt zu den ideologischen Vorstellungen, die zudem in einem (mehr oder weniger ausgeprägten Grad) systematisiert und formuliert sind. Eine Individualisierung und Psychologisierung des Rassistischen gegenüber der Organisation ist sinnlos (aber zum Beispiel gegenüber Aussteiger:innen angebracht). Politische Organisationen wie Kameradschaften sind organisiert politisch zu bekämpfen.

Wie es anders ist, kann man sich vorstellen, wenn beispielsweise an eine Freiwillige Feuerwehr im ländlichen Raum denkt, in der durchaus auch rassistische Vorstellungen anzutreffen sind. Aber es wäre Unsinn die Feuerwehr organisiert politisch zu bekämpfen; hier käme es vielmehr darauf an, die Einzelnen im Widerspruch zur Gruppe zu identifizieren und diesen Konflikt als Lernmöglichkeit produktiv werden zu lassen.

Aber was ist mit den Fällen, wo die rassistischen Elemente isoliert oder im Widerspruch zu anderen Elementen stehen? Wo diese gar die stärkeren Triebkräfte der jeweiligen Persönlichkeit sind? Hier wäre es gewiss sinnvoller, an den positiven Elementen anzusetzen, sie zu stärken, einen selbstkritischen Reflexionsprozess zu befördern. Solche Leute als Rassist:innen zu etikettieren, verhindert Möglichkeiten des Lernens und der Veränderung. Das kann nicht im Interesse eines politischen Anti-Rassismus sein. Wer anhand einzelner Rassismus-„Elemente“ sofort auf das Ganze (= Rassist:in) schließt, spiegelt in fataler Weise das Konstruktionsprinzip rassistischer Ideologie, nämlich von einzelnen „Merkmalen“ pauschal auf ganze Gruppen zu schließen. Es sollte Selbstverständnis und praktische Aufgabe des Anti-Rassismus sein, dieses Konstruktionsprinzip aufzulösen und nicht, wenn auch mit anderen Vorzeichen versehen, es zu reproduzieren.

Um die angesprochenen Punkte in das Konzept des Alltagsverstandes zu übersetzen: Es geht genau um die Frage nach dem Verhältnis der Elemente zueinander. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob rassistische Versatzstücke isoliert in irgendeinem Hinterstübchen des alltäglichen Lebens lagern, was nicht heißt, sie zu verharmlosen – denn sie können unter bestimmten Bedingungen mobilisiert werden! – oder ob große Teile der täglichen Praxis und Weltsicht durch Rassismus geprägt und strukturiert werden, sodass sich auch andere Momente dem unterordnen. (8)

2. Andere Gruppen, Kulturen und Personen sind nicht sakrosankt. Nicht alles was „fremd“ ist, ist auch „gut“.

Alle Kulturen, eigene wie fremde, sind in sich widersprüchlich. In ihnen finden sich soziale und solidarische Tendenzen, wie auch diffamierende und ausschließende Kräfte und Mächte. Und in allen Kulturen werden darum Kämpfe geführt. Für einen politisch produktiven Anti-Rassismus sollte das bedeuten, die Konflikte in der eigenen Gesellschaft wahrzunehmen und die Kooperation mit den Akteuren zu suchen, die in ihren Kulturen um Emanzipation bemüht sind. In dieser solidarischen Zu- und Einordnung, sind dann auch die menschenfeindlichen Praktiken in der eigenen und den anderen Kulturen zu kritisieren und gemeinsam zu bekämpfen.

Die Begegnung mit Menschen aus anderen geschichtlichen und kulturellen Zusammenhängen kann dabei hilfreich sein, aber nur, wenn man den kritischen Verstand nicht ausschaltet, sondern wenn man in einen gemeinsamen Dialog der Kritik eintritt. Wer meint, Menschen mit anderen Traditionen und kulturellen Praxen dürften nicht kritisiert werden, bzw. die Kritik sei dann per se rassistisch, verschließt die Augen vor der komplizierten und widersprüchlichen globalen Wirklichkeit und ersetzt diese durch eine „gut“/“böse“-Dichotomie, die letztlich allen schadet.

Dass dies alles, was auf dem Papier so nachvollziehbar klingt, in der praktischen Umsetzung äußerst schwierig ist, sei zugegeben. Die kommunikativen Situationen sind hier, wie in kaum einem anderen Feld, durch Ungleichzeitigkeiten und Herrschaftsverhältnisse überdeterminiert. Doch daraus kann man sich nicht mit Vereinfachungen und Schuldzuweisungen befreien, sondern nur mit Selbstkritik und Kritik.

Will man mit menschfreundlicher, toleranter Politik Gesellschaft gestalten, kommt man nicht umhin, sich nicht nur auf Auseinandersetzungen mit den „Gegnern“ gezwungenermaßen einzulassen, sondern man muss diese suchen. Das gelingt nur, wenn man die eigene schwarz/weiß-Brille absetzt und die vielfältigen Graustufen der Schattenwelt zulässt – nicht um eigene Ziele aufzugeben und verwaschene Kompromisse zu finden (die es bei der Gültigkeit von Menschenrechten nicht geben kann!) (9), sondern um Aufklärung und Menschlichkeit zu ermöglichen.

III Pädagogische Formate und ihre (Un-)Möglichkeiten

Die bisherige Diskussion erlaubt uns schon einige Rückschlüsse für eine pädagogische Praxis kritisch-politischer Bildung. (10) An vorderster Stelle steht die professionelle Selbstverständigung über die gesellschaftlichen Hintergründe und damit einhergehend die Erkenntnis, dass es die Aufforderung zum „Dialog“ schon eine liberale Akzeptanz rechter Positionen als Kommunikationspartner voraussetzt. Gegenseitiges Verständnis ist illusionär und für kritisch-politische Bildung auch nicht hinnehmbar. Statt „Dialog“ kann es nur heißen: Auseinandersetzung. Aber auch eine Auseinandersetzung mit rechten Positionen in pädagogischen Kontexten wirft die Frage nach Möglichkeiten und Grenzen auf.

Bevor wir diese versuchen systematisch zu entfalten noch der Hinweis, dass es durchaus legitim ist, Veranstaltungen und Projekte zu planen und durchzuführen, die explizit Rechte ausschließen.

Halten wir an dieser Stelle noch eine grundsätzliche Abgrenzung fest: Bildung ist etwas anderes als Politik und Bildung ist etwas anderes als Therapie. Politik bewegt sich im Modus von Macht, da geht es nicht um Wahrheit oder Lernen, sondern um Einfluss, Sicherung und Ausbau, bzw. Verschiebungen von Herrschaft. Politische Veranstaltungen, auch wenn sie als „Dialog“ mit den Bürger:innen daherkommen, sollen, wenn sie staatlich organisiert sind, einen Beitrag zur Legitimation der Regierenden leisten. Für die teilnehmenden politische Gruppen geht es gegebenenfalls um De-Legitimation und Werbung für die eigene Position. Gesprochen wird stets zur Öffentlichkeit, nicht miteinander. Wenn es „gelungene Beispiele“ für diese Dialog-Veranstaltungen gibt, dann sind es Beispiele für eine gelungene Moderation (und ein passendes Publikum), denen es nach außen hin gelungen ist, den Eindruck zu erzeugen, miteinander gesprochen zu haben.

Bei der Therapie ist gerade der Ausschluss der Öffentlichkeit signifikant. Es geht auch hier nicht um Wahrheit, sondern um Leid und seine individuelle Bearbeitung. Hier kann und darf alles gesagt werden, was gedacht wird – ein/e Therapeut:in hat sich auch übelst rassistische Gewaltfantasien anzuhören. In politischen Veranstaltungen wäre das nicht zulässig, hier kann (sollte) sich die Auseinandersetzung im Rahmen etablierter und normierter Konventionen bewegen.

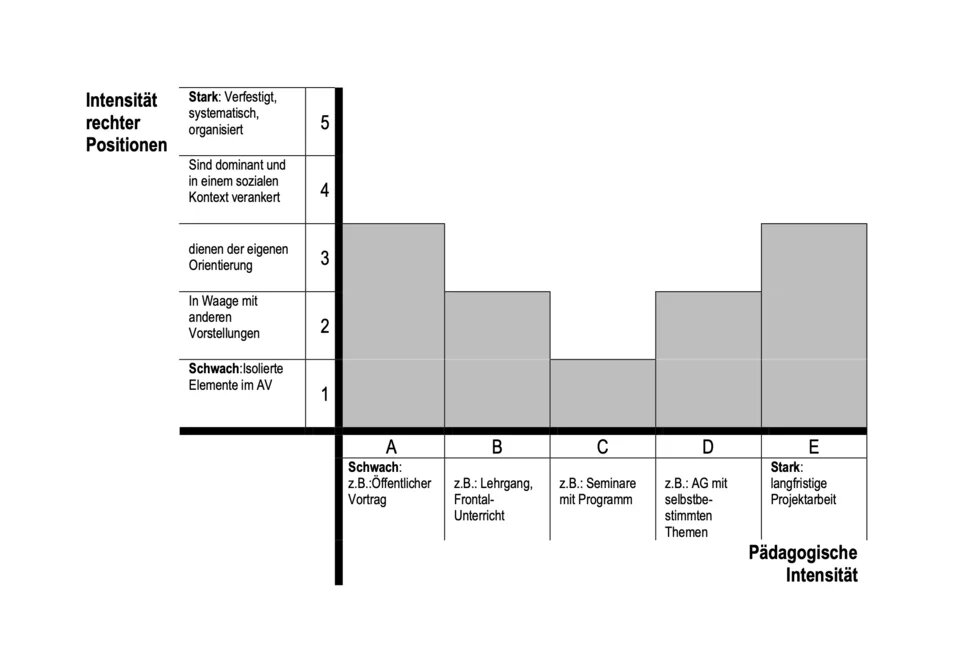

Um zu einer für die Bildung praxistauglichen Systematik zu kommen, kann man sich zwei Achsen vorstellen, die je konkret in Relation gebracht werden müssen. Auf der einen Linie ist es angebracht, die Intensität der rechten Positionen nachzuzeichnen. Die Spannweite reicht von isolierten rechten Versatzstücken, oftmals im alltäglichen Sprachgebrauch steckend, die eingebettet sind in andere, auch solidarische, demokratische Vorstellungen und im Alltagsverstand des Menschen irritierend und unpassend wirken. Am anderen Ende stehen organisierte und ideologisch gefestigte Rechte – die definitiv keine Zielgruppe pädagogischer Arbeit, geschweige denn kritisch-politischer Bildung sind. Dazwischen ist ein weites Feld von unterschiedlichen Intensitäten, von Mitläufer:innen, denen bislang Alternativen fehlten, über suchende Menschen, die mal die eine, mal die andere Vorstellung für sich erproben.

Mit dem Konzept des Alltagsverstandes übersetzen wir die „Kohärenz“ eines kanalisierten rechten Denkens in den Begriff der Intensität: Je stärker die rassistische Durchstrukturierung des Alltagsverstandes ist, desto intensiver ist sie. Wer „nur“ isolierte, einzelne menschenfeindliche Elemente vertritt, ist nicht gleich in seiner kompletten Lebensbewältigung in Frage gestellt, wenn diese kritisiert werden. Ein hardcore-Nazi dagegen schon. Ob und wie organisiert Rechte sind, mag ein Indiz für die Intensität der rassistischen/faschistischen Gesinnung sein, allemal für eine erste Einschätzung ausreichend. (11)

Die zweite Linie verzeichnet die Intensität des pädagogischen settings. Auch hier ist der Bezug auf die Kohärenz des Alltagsverstandes das entscheidende Moment. In einer öffentlichen Abendveranstaltung mit Vortrag geht es darum einzelne Themen zu verhandeln, hier ist die Intensität gering, da es für das Publikum ja nicht darum geht das eigene Leben komplett zu hinterfragen, (12) sondern sich mit dem einen oder anderen Detail auseinander zu setzen, nicht um den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Abteilungen des Alltagsverstandes.

Am anderen Ende der Linie der pädagogischen Intensität kann man sich eine langfristig angelegte Projektarbeit mit einem geschlossenen Teilnehmer:innenkreis vorstellen: hier geht es gerade nicht um irgendwelche Einzelfragen, sondern um deren Zusammenhang mit dem Gesamt des eigenen Lebens. Angezielt wird eine reflektierte und selbstkritische Kohärenz des Alltagsverstandes und der Lebenspraxis. Dies geht nicht im Modus frontaler Belehrung, sondern nur, wenn ausreichend Möglichkeiten zur praktisch-kritischen Reflexion vorhanden sind, wenn also reduzierter Handlungsdruck und Freiraum zur Erprobung alternativer Handlungsperspektiven im gemeinsamen Austausch den Kern des Formats bestimmen. Dabei sind zeitliche Dauer, selbstbestimmte Strukturen und geschützter Raum von besonderer Bedeutung.

Dazwischen die vielen anderen Intensitätsformate, vom Lehrgang (mit vorab definierten Methoden und Zielen) über Seminare und Arbeitskreise für thematisch Interessierte bis zur Entwicklung selbstbestimmter Lern- und Arbeitsvorhaben. Es ist unmöglich, diese hier alle aufzuzählen und einzeln zu verorten. Zumal die pädagogische Intensität der Formate auch wesentlich von den Persönlichkeiten der politischen Bildner:innen und von den Interessen der Teilnehmer:innen bestimmt wird. Es ist also an einem selbst, die eigenen Angebote und die eigene Praxis entsprechend zu positionieren.

Denkt man beide Achsen zusammen wird klar, dass nicht mit allen alles geht. Bei Veranstaltungen niedriger Intensität kann man durch das Setzen von Strukturen und Zielen auch mit rechten Positionen umgehen, nämlich indem man sie begrenzt, kommentiert, widerlegt. Nur sollte man nicht meinen, damit Lernprozesse in Gang zu setzen. Allenfalls kann man darauf hoffen, dass die lehrend und damit stellvertretend vorgetragenen Lernverläufe von einigen mehr oder weniger passiv nachvollzogen werden, die aber dazu ohnehin schon die Bereitschaft mitbringen müssen. Veranstaltungen niedriger Intensität sind näher an politischen Veranstaltungen, denn an fördernden Lernumgebungen.

Sie haben eher den Charakter von „Stellvertretung“: Natürlich kann man nicht stellvertretend lernen. (13) Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist die im Lehrvortrag eingeschriebene Möglichkeit, dass von Lernenden, die das wollen, die dazu bereit sind, argumentative Bewegungen nachvollzogen und systematisiert werden können. Das ist in Perspektive selbsttätiger und eigenaktiver Bildungsprozesse zwar nur von schwacher Potenz, aber durchaus real. Es geht dabei aber mehr um graduellen Zugewinn und grundsätzliche Bestätigung („Das habe ich mir so in etwa schon gedacht, hätte ich nur nicht so gut formulieren können.“), weswegen ich diese Formate eher (mikro-)politisch im Sinne gegenseitiger Bestärkung verorte denn als pädagogisch intensive Chance auf Bildung.

So verhält es sich hingegen mit langfristiger Projektarbeit: Hier kann es durchaus gelingen, in produktive Auseinandersetzungen mit eigenen und mit rechten Positionen zu kommen, auch mit Vertreter:innen, für die diese schon einen orientierenden Charakter haben, den sie auch äußern. Diese Positionen werden hier aufgegriffen, indem sie in der sozialen Funktion, die sie für die/den Träger:in haben, ernst genommen werden. Dass das nur möglich ist in einem Rahmen, der sowohl geschlossen als auch verbindlich und selbstbestimmt ist, sollte klar sein. Indem man einen Raum schafft, der Widersprüche des Alltagsverstandes als Diskrepanzerfahrungen (Zimmer 2008, 65) zulässt, eröffnen sich Möglichkeiten der kritischen Selbsterfahrung und kollektiven Auseinandersetzung. Sind die Einstellungen dagegen schon dominant, d.h. sie strukturieren die anderen Elemente des Alltagsverstandes und werden dabei vom sozialen Umfeld stabilisiert, sind Erfahrungen der Selbstwidersprüchlichkeit nicht mehr möglich.

Interessant dürfte sein, dass ich den Formaten „mittlerer Intensität“ das geringste Potential zur pädagogisch-produktiven Auseinandersetzung mit Rechten zuschreibe: Sie sind weder komplett fremdstrukturiert noch ausreichend frei und geschützt für selbstbestimmte Lernprozesse. Dabei ist verwunderlich, dass selbst kritische Pädagog:innen gerade diese Mischung als „realistisch“ und damit wichtig einschätzen. Wahrscheinlich ist hier der „Lehr-Lern-Kurzschluss“ im Zusammenspiel mit liberalen Methoden gerade noch legitimationstragend. Aber es ist eine Selbsttäuschung, ein Selbstbetrug. „In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod“, das wusste schon der Barock-Dichter Friedrich von Logau.

Miteinander reden macht pädagogisch nur dann Sinn, wenn sich die Möglichkeiten des Lernens entfalten und erproben können, wenn die Selbst-Bildung der eigenen Kohärenz in Alltagsverstand und Lebenspraxis ausreichend Raum, Zeit und Mitmenschen zu finden vermag. Das schließt die Auseinandersetzung mit organisierten Rechten aus, deren Positionen verfestigt sind, das schließt aber auch die Formate der Bildungsarbeit aus, die keine ernsthaften Diskrepanzerfahrungen zulassen. Bei den Formaten niedriger pädagogischer Intensität kann man sich (und die entsprechenden Teilnehmer:innen) wenigstens noch selbst bestärken. Das ist ja was.

Verweise

- Auf die Differenzen und die genauere Bestimmung kann hier nicht eingegangen werden; eine einführende Orientierung bietet Opratko (2012).

- Hegemonie meint hier Herrschaft durch Überzeugung, durch Einverständnis. Dies ist nicht mit einem allgemeinen Konsens zu verwechseln. Vielmehr geht es um Kompromisse zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren, die durch die materiellen und diskursiven Kräfteverhältnisse erzwungen werden. Hegemonie ist daher nie endgültig, sondern immer umkämpft

- Die selbst nicht im engeren Sinn hegemonietheoretisch argumentieren, aber mit dem „Rohstoff des Politischen“ einen produktiven Begriff gefunden haben.

- So kann man sich beispielsweise für ein ökologisches Biotop vor der Haustür engagieren, gleichzeitig aber, weil das Einkommen knapp ist, die billigsten und am wenigsten nachhaltigen Produkte kaufen, man kann für amnesty-international spenden und ab und zu eine Ohrfeige als Erziehungsmittel gutheißen …

- Der Rassismus-Begriff wird hier also weit gefasst.

- Theoretisch konsistent findet sich die Problematik schon bei W.F. Haug (1992) diskutiert.

- Nun könnte man einwenden, dass dies aus der Perspektive des Opfers eine Zumutung darstellt. Das ist richtig und wird hier auch nicht verlangt. Die Subjektperspektive eines Opfers rassistischer Schädigung soll nicht aufgegeben oder relativiert werden. Gerade in den konkreten Situationen akuter Gewalt oder Diskriminierung ist sie die maßgebliche Perspektive für das unmittelbare Handeln. Aber will man Rassismus darüber hinaus bekämpfen, kommt man nicht umhin, auch die Sicht- und Handlungsweisen der Täter:innen kritisch auf ihre Konstitution hin zu untersuchen. Schließlich sind sie es, die etwas lernen sollen. Dazu später ausführlicher.

- Es wäre einen eigenen Artikel wert, die spezifische Strukturierung des Alltagsverstandes durch Rassismus usw. zu untersuchen. Die „Stärke“ rassistischen und faschistischen Denkens ergibt sich gegenüber dem „normalen“ fragmentierten Alltagsverstand ja gerade dadurch, dass er (angestrebt) alle Probleme der Welt in seine Schemata einordnen kann und lösen will. Auch wenn kritische Menschen darin eine furchtbare Vereinfachung komplexer Sachverhalte sehen, verspricht er doch ein „höheres“, weil umfassenderes Bewusstsein mit entsprechender Handlungsperspektive. Dieses kanalisierte und geführte Denken überwindet so wohl das fragmentierte und bewusstlos widersprüchliche Denken, doch um den Preis der Unterdrückung anderer Menschen. Wenn kritische Bildung dagegen die Kohärenz des Alltagsverstandes anstrebt, dann ist diese selbstkritisch und inklusiv.

- Der zwischen EU und Türkei am 18.3.2016 verabredete Menschenhandel konterkariert die Erklärung der Allgemeinen Menschrechte und leistet politisch-programmatisch den Asylfeinden Vorschub, denen damit politisch-praktisch die Basis entzogen werden sollte.

- Schon wieder und immer noch zur Erinnerung: politisch-kulturelle Bildung ist nicht Alternative oder Ersatz politisch organisierten Handelns, sondern eine andere Ebene mit eigener Existenzberechtigung und eigenen Logiken. Das eine (Politik) kann nicht gegen das andere (Bildung) aufgerechnet werden.

- Sonntag orientiert sich in seiner Empfehlung allein am Organisationsgrad – dies erscheint mir zu einfach, auch wenn ich die Bedeutung (Erkennbarkeit) des Merkmals sehe. Zudem versäumt er es, die Vielfalt pädagogischer Handlungsformen dazu ins Verhältnis zu setzen (siehe Sonntag 2000).

- Natürlich gibt es auch Vorträge, die genau das beanspruchen. Aber das ist -für kritische Bildung- Trockenschwimmen ohne weitere Relevanz als das Ego des/der Vortragenden zu pflegen.

- Auch wenn der „Lehr-Lern-Kurzschluss“ (Holzkamp 1996) dies zu praktizieren versucht, also die irrige (aber verbreitete) Vorstellung, dass gelehrt werde, sei die Voraussetzung, dass gelernt werden könne.

Literatur

Haug, W. F. (1992): Zur Dialektik des Anti-Rassismus: Erkundungen auf einem Feld voller Fallstricke; in: Das Argument Heft 191, S. 27-52.

Hirschfeld, Uwe (2015): Alltagsverstand, politische Bildung und Utopie; Hamburg.

Holzkamp, Klaus (1996): Wider den Lehr-Lern-Kurzschluß: Interview zum Thema 'Lernen'. In: Arnold, R. (Hrsg.): Lebendiges Lernen. Baltmannsweiler, S. 21-30.

Negt, Oskar / Kluge, Alexander (1992): Maßverhältnisse des Politischen. 15 Vorschläge zum Unterscheidungsvermögen; Frankfurt am Main.

Opratko, Benjamin (2012): Hegemonie. Politische Theorie nach Antonio Gramsci; Münster.

Sonntag, Jochen (2000): Soziale Arbeit mit rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen; in: Uwe Hirschfeld / Ulfrid Kleinert (Hg.): Zwischen Ausschluß und Hilfe. Soziale Arbeit und Rechtsextremismus; Leipzig, S. 186-198.

Zimmer, Gerhard (2008): Aufgabenorientierung: Grundkategorie zur Gestaltung expansiven Lernens; in: Peter Faulstich/Joachim Ludwig (Hg.): Expansives Lernen; Baltsmannweiler; S. 54–67.